20秒でむくみ足解消!「ひざ裏たたき」でスラリ美脚に

ひざ裏の関節をトントン刺激して「腎気」を活性化すると、ムダな水分が排出されてほっそり足になれますよ。「腎」の気の流れが盛んになると、心身もすっきり元気になって、美と健康も同時にアップできます。

目次

滞った気が流れ 、水分の排出がスムーズに

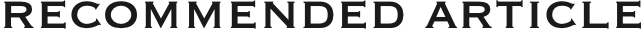

東洋医学でよく耳にする「五臓」は、肝・心・脾・肺・腎に分けられ、これらが正常に働くことで健康を維持できるとされています。

「しかし、腎が弱っていると、体内の水分をうまく排出できなくなり、むくみやすくなります」と、北京中医薬大学医学博士の尹 生花(いん せいか)さん。

「腎はエネルギーを蓄える“蔵”。腎が弱っている人は蔵に穴が開いたような状態でエネルギーを蓄えられず、元気が出ません」

また、腎には体内の水分代謝を調整する働きもあるのだそう。

「腎が弱っているとうまく排出できなかった水が下半身にたまりやすく、むくみがちになるのです」

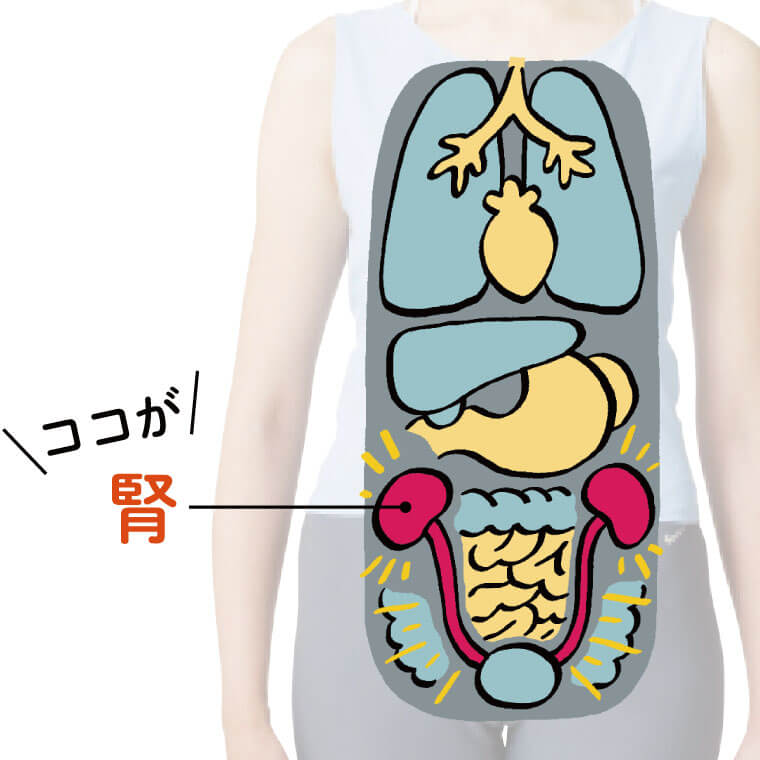

腎を元気にし、水分代謝を整えるには、ひざ裏の関節をたたくことが有効です。

「関節は気の流れが滞りやすい場所で、道路でいうと交差点。腎気はひざ裏にたまりやすいので、たたいて刺激を与えることで気が流れていきます」

生活に合った体勢で、1日じゅう何度も行ってみて、と尹さん。

「『ひざ裏たたき』で余分な水分がたまらない体になると、冷えも改善。寝つきが良くなり、睡眠の質も高まりますよ」

東洋医学で解説! 関節をたたくとむくみが取れる

全身に張り巡らされ、五臓六腑につながっている“気の通り道”を経絡(けいらく)といいます。

腎ににつながる膀胱経は、ひざ裏の関節を通ります。関節は経絡の交差点で、気が滞ることで不調が起きやすい場所。

日常的にひざ裏をたたいて刺激することで気の流れが改善すると、腎の調子も整ってきます。

「ひざ裏たたき」のやり方

座ってたたく 〜仕事の休憩中に〜

イスに座って両足のかかとを軽く上げ、にぎりこぶしで片方のひざ裏をトントンと10回たたく。ひざ裏のくぼみに向かって心地よい強さでたたく。反対側も繰り返す。

寝ながらたたく 〜ベッドの上で〜

仰向けになる。両脚を上げ、片方の脚のひざ裏を、反対側の足の甲で10回たたく。ひざ裏のくぼみに向かい、下からトントンとたたき上げる。

立ってたたく 〜家事の合間に〜

片脚立ちになる。床についているほうの脚のひざ裏を、反対側の足で10回たたく。壁などに手をついて体を支えながら行うと◎。

良質な睡眠を取り戻す!腎のすごいパワー

なぜ、ひざ裏たたきでむくみがすっきりするの? なぜ、しっかり眠れるようになるの?

その秘密は、「腎のパワー」にありました。腎にいい生活習慣をさらにプラスして、元気とキレイを手に入れましょう。

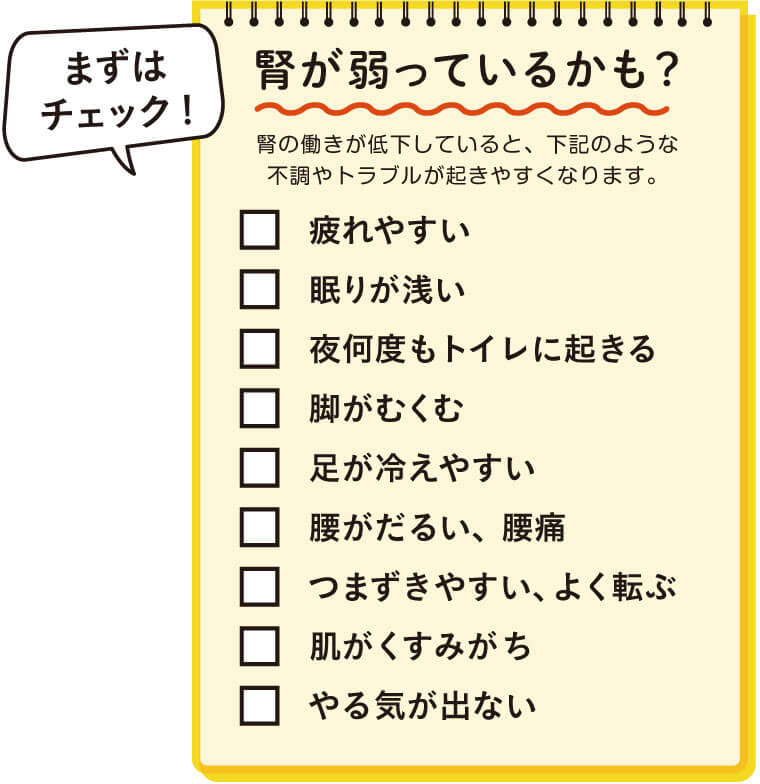

あなたの腎パワーをチェック!

腎が弱い人は、血液が巡らず臓器も冷えているため、なかなか寝つけません。また、尿を作り、排出する機能も乱れて頻尿ぎみに。夜中に何度も目が覚めてしまうため、睡眠の質が低下します。

腎が持つ3つのすごい パワー

ココがすごい【1】エネルギーを蓄える

腎は成長や生殖など、人間の生命活動に必要なエネルギーを蓄える場所。腎の働きが高まっていると、体の中からやる気がみなぎり、活動的な毎日を送ることができます。

ココがすごい【2】水分代謝を調整する

体内で作られ、使われた水は、最後に腎に運ばれます。不要な水は膀胱から排出するなど、腎が体内の水分代謝を調整しているため、腎が元気だと体はむくみにくくなります。

ココがすごい【3】内臓を温める

腎は体内の水分代謝を調整することで、体温もコントロール。内臓は体温が保たれ、冷えにくくなります。各臓器の機能が高まり、便秘などのトラブルも起きにくい体に。

腎のパワーを高める4つの習慣

【1】ひざ裏たたきでムダな水分を排出

先に解説した「ひざ裏たたき」で、滞った水分の排出をスムーズに。むくみ足もすっきり軽くなります。

【2】腹巻き・足湯で血流UP!

腎が低下している人は体が冷えがち。1日の終わりに大きめの洗面器に熱めのお湯を張り、足湯をして体を温めましょう。夏は冷房で冷えやすいため、腹巻きを使って冷えを防ぐこともおすすめです。

【3】パクチー茶で老廃物を流す

パクチーは水分代謝を助け、腎の働きを高める食材の1つ。「パクチー茶」にして1日1杯摂取してみて。作り方は、細かくカットしたパクチーを10分程度煮出すだけ。冷やすと、より飲みやすくなります。

【4】ツボ刺激で腎の働きを高める

腎につながる経絡は、足裏にある「湧泉(ゆうせん)」というツボから始まります。刺激してエネルギーをしっかり取り込んで。足裏の中心よりやや上にあるくぼみに親指を重ね、ジーンと効く感じの痛気持ちいい力加減で数回押します。

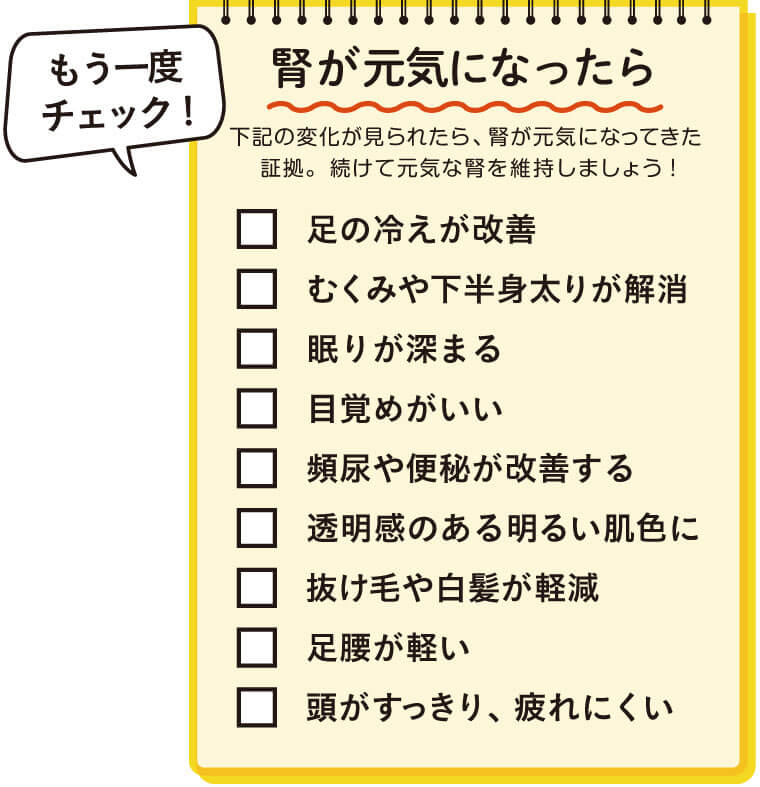

腎のパワーアップ度をチェック!

腎が元気な人は、体温がコントロールされているため、冷えを感じることなく、スムーズに寝つけます。トイレに起きることも少なく、朝までぐっすり。エネルギーに満ちた活動的な毎日を送ることができます。

撮影/神尾典行 武井メグミ モデル/幣原あやの イラスト/川原水丸

(からだにいいこと2021年10月号より)

[ 著者 ]