「うつ気味・不安」を改善。“心の疲れ”を東洋医学でセルフケア|田中友也さん 季節の養生法

神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。今月は「心の疲れ」がテーマ。東洋医学的セルフケアで、うつうつとした気分や不安感を改善する方法を紹介します。

目次

もしかして心がお疲れ? 「うつ気味・不安」があらわれるタイミング

忙しい日々を過ごしていると自分の“心の声”に耳を傾ける時間が少なくなります。すると、気づいたらストレスでぐったり…ということも。やる気が起こらずうつっぽい、理由は分からないけど不安に押しつぶされそう。このように「いつもの私と違う」と感じることはありませんか?

心の疲れがあらわれるのに多いタイミングとして、「生活に変化が起こるとき」があげられます。

例えば…

- 自分や家族が新しい職場に変わった

- 子どもが新しい習い事をはじめて生活リズムが変わった

- 自分や家族が長期の休みに入ったり、休みが終わったりした

- 引越しなどで環境がガラッと変わった

など、生活スタイルの変化に適応しようとかんばりすぎてそれがストレスとなり、心がヘトヘトになります。ただし、生活の変化に関係なく起こることもあります。

東洋医学からみる「うつ気味・不安」の原因とは?

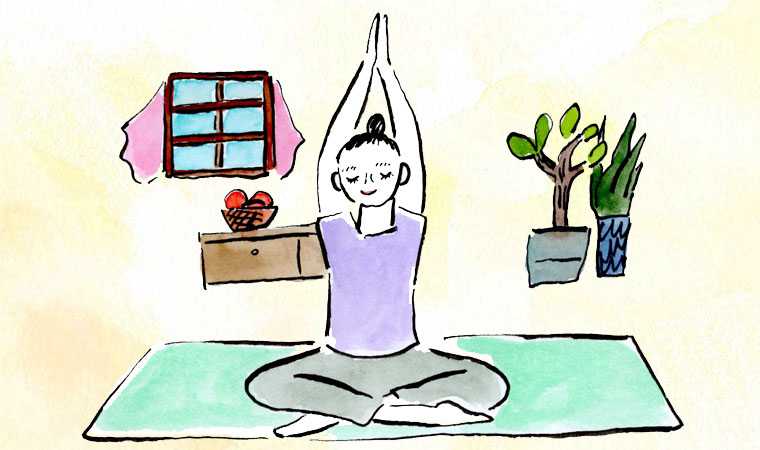

東洋医学では、ストトレスが溜まると気(エネルギー)が滞るとされ、この状態を「気滞(きたい)」と呼びます。気滞になると、気の流れや自律神経に関係する「肝(かん)」がダメージを受け、「肝気鬱結(かんきうっけつ)」という状態に。これがうつっぽい、不安感の原因に。

そして「肝気鬱結(かんきうっけつ)」をベースに、いまあらわれている症状によってさらに二つのタイプに分けられます。一つは消化不良が原因の「痰湿(たんしつ)停滞タイプ」、二つ目は体に必要な気血が足りない「気血不足タイプ」となります。タイプによって対策が違いますので、次からどちらに当てはまるかを確認してみましょう。

消化不良が原因の「痰湿停滞タイプ」

一つ目は「痰湿停滞タイプ」。痰湿とは、体の余分な水分や汚れのことで、痰はネバネバした汚れ、湿はサラサラした汚れを指しています。このタイプはストレスによって胃腸が弱って消化不良を起こし、体に痰湿が溜まった状態になっています。

「痰湿停滞タイプ」は、次のような心や体の症状があらわれやすくなります。

- 胸がモヤモヤする、スッキリしない

- のどの閉塞感

- 痰が増える

- 胃のムカつき

- 食欲低下

- ストレス過多による暴飲暴食

- 睡眠の質が低下

- 夢を見ることが増える

- 日中ずっと眠い

心の安定に関わる材料が足りない「気血不足タイプ」

二つ目は気(エネルギー)と血(血液など)が足りない「気血不足タイプ」。気は、体を守る“バリア”のようなもの。気が不足するとバリアが弱くなり外からの刺激に心が影響を受けやすくなります。また、血も不足することで精神が不安定に。体の材料となる気血の両方が不足した状態です。

「気血不足タイプ」は、次のような心や体の症状があらわれやすくなります。

- 元気が出ない

- 動悸

- めまい

- 疲労感

- 眠りが浅い

- 食欲不振

- 不安になることが多い

- 落ち込む

- 急にカッとなる(そのあとにまた落ち込む)

- 無気力(何もかもどうでもいい)

自覚しづらい「心の疲れ」。どの段階でセルフケアするべき?

うつっぽい、不安感が続くといった心の疲れは、なかなか自覚しづらく、「疲れているから仕方ない」「睡眠不足なだけだから」と、忙しい人ほど放置してしまいがち。

精神疾患の代表でもあるうつ病は、毎日症状があらわれるのに対して、そこまでいかない状態のうつは、時々症状があらわれるといわれています。その点からしても本人も気づきにくく、心のケアが遅れると、どんどん症状が重くなります。

「痰湿停滞タイプ」と「気血不足タイプ」のところで紹介した症状が少しでもあれば、休息や睡眠に目を向けて、一刻も早くセルフケアを始めるべきサイン。次にご紹介するような養生で、自分を労わってあげてください。

「うつ気味・不安」対策に。心の疲れをケアする食養生とアドバイス

心の症状はもちろん、何かしらの体の不調も感じているなら、今すぐセルフケアを。タイプ別に食養生と生活のアドバイスをまとめました。

【2タイプ共通】気滞を改善:香りの良い食べ物を

ストレスが溜まると気が滞る「気滞」に。そのため気を巡らせる働きのある、香りのいい食べ物がおすすめです。特に香りのいいドリンクは、嗅ぐだけで呼吸が深くなり心が落ち着きますよ。また、体に熱がこもりやすいので、熱を逃がす食べ物も効果的です。

香りのいい食べ物…レモン、オレンジ、グレープフルーツなどの柑橘系フルーツ、パクチー、パセリ、セロリ、ミント、しそ など

熱を逃がす食べ物…レンコン、セロリ、ミント、緑茶、豆腐 など

【2タイプ共通】おしゃべり、カラオケなどで気を巡らせる

気を巡らせるには、ストレス解消が大事。ストレスを少しでも感じたらこまめに発散しましょう。無理して溜め込むのはNG。人としゃべる、カラオケで歌う、汗をかく運動をするなどして、滞った気を巡らせてください。自分に洋服を買う、プチ旅行を楽しむなどの「自分のための特別感」を味わうのも効果的です。

痰湿停滞タイプ:湿を取る食べ物を

痰湿気滞タイプは、体内に溜まったネバネバした汚れ=「湿」を取り除く食べ物を摂りましょう。食べ過ぎに注意することも大切。

湿を取る食べ物…きゅうり、もやし、大根、冬瓜、バナナ、はとむぎ、シソ、いちぢく、ウーロン茶、プーアル茶 など

痰湿停滞タイプ:腹八分目で胃腸を整える食生活を

このタイプは胃腸が弱っているため、食生活の見直しで体調が改善します。食事は腹八分目、よく噛んで食べる。あっさりした食事を中心にして、甘い物も控えめに。半身浴やウォーキングなどの軽い運動も取り入れて、心の安定をはかりましょう。

気血不足タイプ:赤い食べ物や黒い食べ物がおすすめ

うつ気味・不安の改善に大切なのが気と血の充実。血を補うには赤い食べ物や黒い食べ物を。気を補う食べ物も取り入れ、周りに影響されない、メンタルバリアの強い体をつくりましょう。また、小麦やカカオも心を落ち着かせてくれる食材です。ただし、食べ過ぎには注意。

赤い食べ物…ぶどう、干しぶどう、ブルーベリー、プルーン、いちご、なつめ、クコの実 など

黒い食べ物…黒ゴマ、きくらげ、ひじき、のり、黒豆 など

心を落ち着かせてくれる食べ物…小麦(パン)、カカオ(ココア) など(※少量を食べる)

気血不足タイプ:自分の心と体を休ませる

このタイプは、気も血もかなり消耗しています。補うためには休息と睡眠しかありません。予定を詰め込みすぎずに心と体を休ませ、生活リズムを整えること。太陽が昇ったら起きて光を浴びましょう。また、ヨガやストレッチなど、呼吸を意識してゆっくり動く運動でリラックスを。人に気を遣いすぎない、自分を無理させないことも大事。

「うつ気味・不安」に効果的なツボ

最後に、心の疲れに効くツボをまとめました。ストレスによる気滞、その他に痰湿停滞タイプ、気血不足タイプにおすすめのツボを、二つずつ紹介します。ふだんからツボ押しを習慣にして、心の疲れを溜めないようにしましょう。

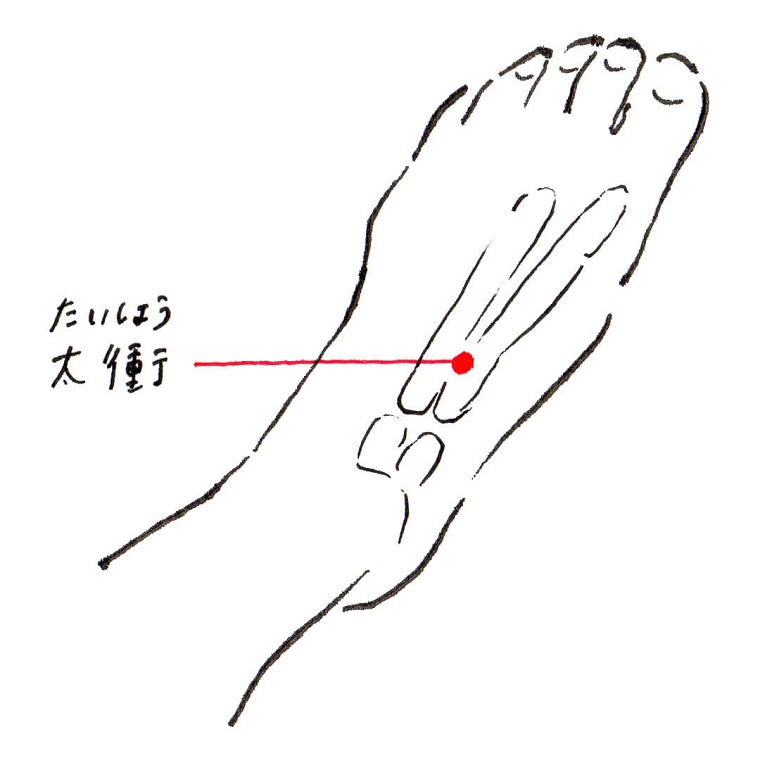

気滞に効果的なツボ:太衝(たいしょう)

太衝(たいしょう):足の甲の親指と人差し指の骨の間を、上に向けて指を滑らせて、指が骨と当たり、止まるところのへこんだ場所。

押し方:親指の腹を当てて、ズーンと響く強さで押します。

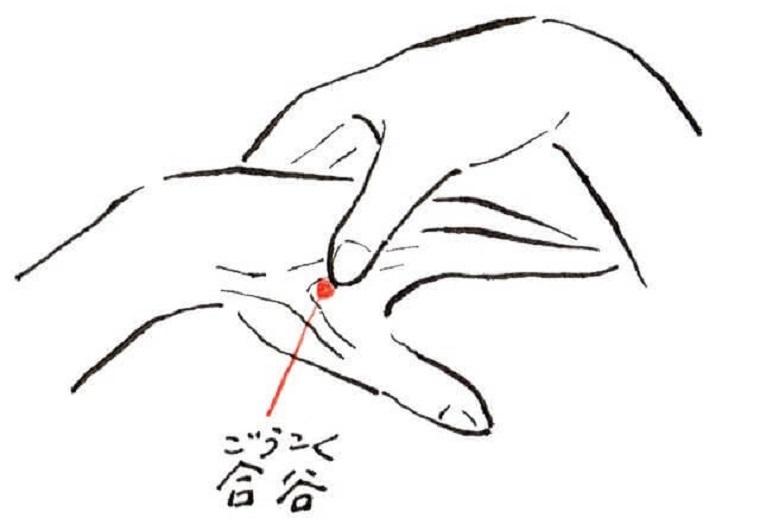

気滞に効果的なツボ:合谷(ごうごく)

合谷(ごうこく):親指と人差し指の骨の付け根が合わさった、V字になったくぼみ。

押し方:反対の手の親指で人差し指側に押し込み、ズーンと響く強さで押します。

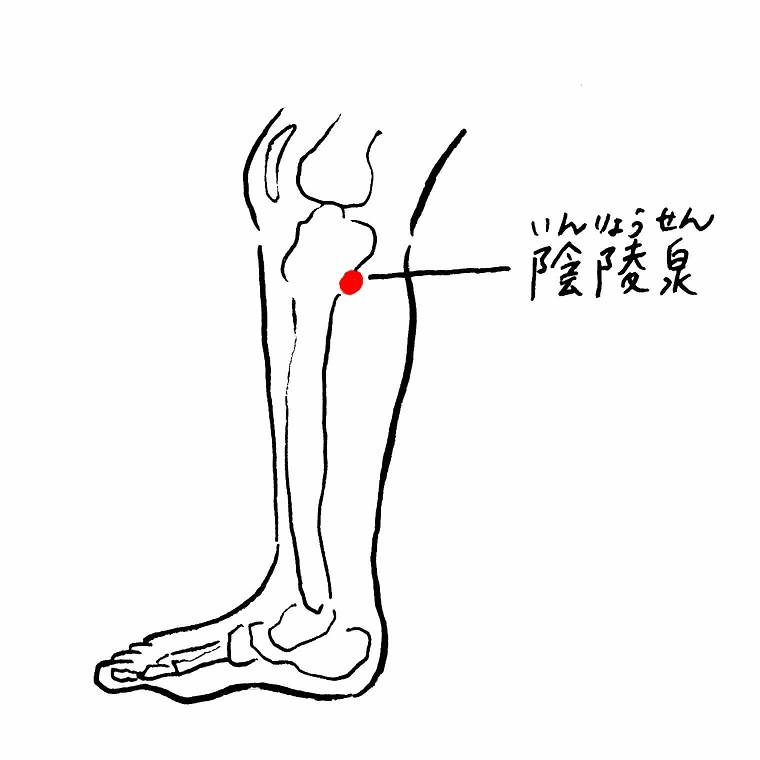

痰湿停滞タイプに効果的なツボ:陰陵泉(いんりょうせん)

陰陵泉:ふくらはぎの内側。内くるぶしから骨の際に沿って上がっていき、ひざの下あたりで指が止まる場所。

押し方:親指をツボに当て、ゆっくりと肌が沈み込む程度に刺激。

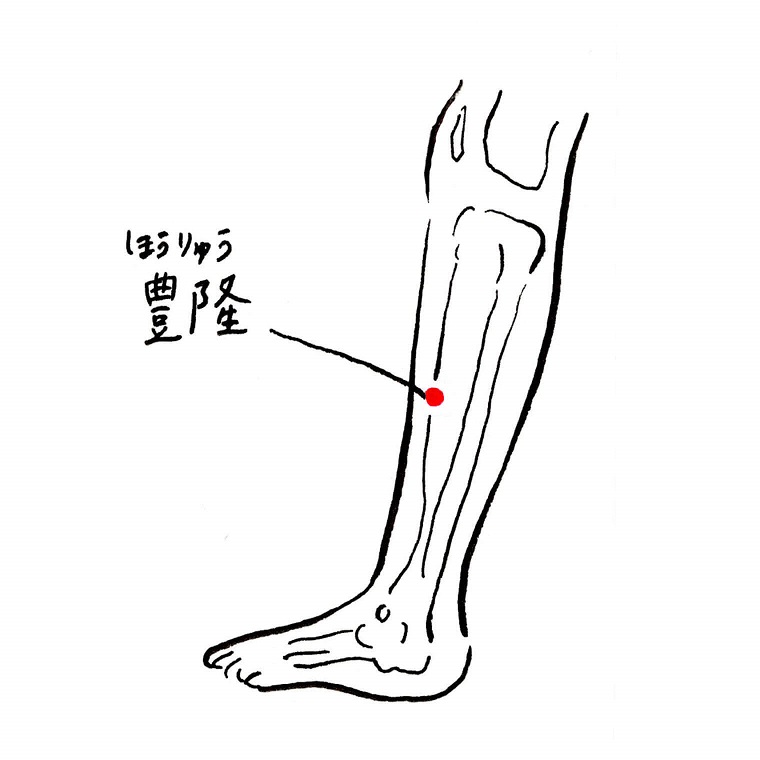

痰湿停滞タイプに効果的なツボ:豊隆(ほうりゅう)

豊隆:すねの外側。ひざと足首の中間にあり、外側の筋肉が一番盛り上がっている場所。

押し方:親指をツボに当て、ゆっくりと肌が沈み込む程度に刺激。

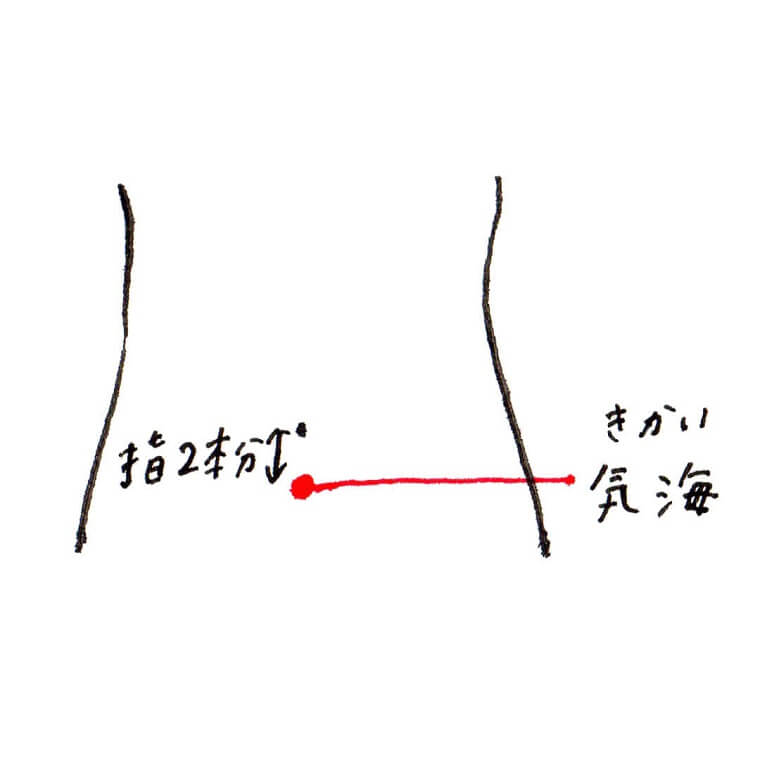

気血不足タイプに効果的なツボ:気海(きかい)

気海(きかい):おへそから指2本分下の位置。

押し方:やさしくなでるように押したり、温めた手をそっと置くだけでも効果的です。カイロやお灸、ホットのペットボトルなどで温めるのもおすすめ。

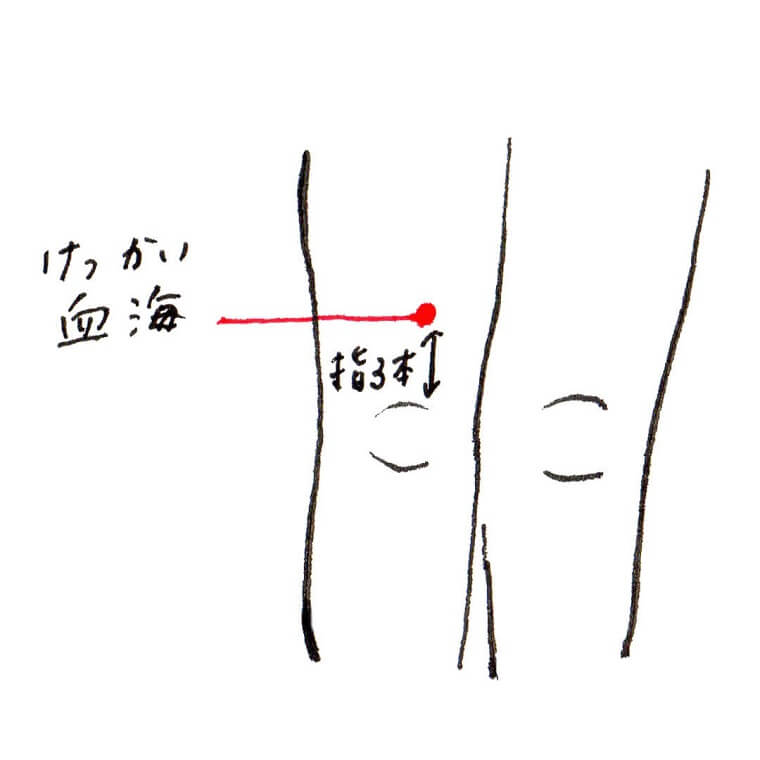

気血不足タイプに効果的なツボ:血海(けっかい)

血海(けっかい):ひざのお皿の上、内側の角から指3本分上がったところ。

押し方:太ももを両手で包んで親指を重ね、深呼吸しながらゆっくり押し、指を離す。これを繰り返します。床に座って、ひざを曲げた状態で行いましょう。

今月の養生ポイント:心の疲れは甘く見るべからず。小さいうちに火消しを

中国の言葉で「凡そ病は、鬱によりておこること多し」という言葉があります。これは、気持ちの不安やうつ症状は、いろんな病気につながるという意味。

うつっぽい、不安が続くなどの心の不調は放置せずに早めにセルフケアを始めてください。ダラダラと不調が長引くと、次第に深い闇に入ってしまい、体調を取り戻すのに時間もお金もかかります。そうならないように、ストレスをわずかでも感じたら、休日はそのストレスを0(ゼロ)に毎回リセットすることが大切。火消しは早めに行いましょう。

また、大人になると難しいかもしれませんが、仕事や人間関係で疲れ切っているなら、長い目で見て環境を変えるのも一つの手。健康な体と心は、いくらお金を出しても買えないもの。「アカンかったらええわ」という楽観的な心構えも、自分のどこかに持っておきましょうね!

イラスト/植松しんこ

東洋医学の「シミ・シワ」対処法とは?巡りを良くする生活とツボ|田中友也さん 季節の養生法

つらい“目の疲れ”に。血を補い、気を巡らせる東洋医学的ケアとは?|田中友也さん 季節の養生法

つらい「咳・ぜんそく」に。4タイプ別のセルフケアで体力回復を|田中友也さん 季節の養生法

「口内炎」ができやすい人の特徴は?4つの原因タイプ別に解説|田中友也さん 季節の養生法

漢方薬の効果は?自分に合う購入方法や正しい飲み方を解説|田中友也さん 季節の養生法

この連載をすべて見る

小さいことを気にしてしまう、人から言われた言葉が忘れられない…。必要以上に考えてしまう人は、物事を悲観的に捉える思考のクセがあります。考えすぎてしまう理由と対処法を、薬に頼りすぎない治療に定評がある精神科医の平光源さんが解説します。