【健康】巻き肩対策におすすめの「ほぐしケア」

体の芯から冷える寒さが続く、冬真っ只中。体力と気力の温存に、生姜紅茶が活躍しています。今回は、気を張らないのんびりした生活軸を基本に、巻き肩予防のために取り入れていることを紹介します。

目次

簡単な動きで、肩の柔軟性が改善

座った状態で長時間固まった姿勢が続いたとき、作業途中で気分転換をしたいとき、簡単にできて継続できているのが肩回し。肩を回すことで、肩周りの筋肉がほぐれ、一時的なリフレッシュに。

やり方は、両肩に指先をつけて、肘で左右に円を描くように、ゆっくり10回ずつ回していきます。余裕があれば回数を増やしたり、ゆっくり大きく回してみると効果が期待できます。

そして、息を吸いながら肩を上げ、吐きながら下げる。この呼吸に意識を向けた肩の動きも、リラックス効果から巻き肩予防につながるとのこと。

生活の中で無意識に抱えやすいストレスは、心身疲労や肩への負担にも大きく影響していることを感じる数年。さらに、外気温による寒さも、肩の筋肉収縮や凝りを悪化させる要因とよく耳にします。肩回しが習慣化してから、肩コリ軽減や肩周りの姿勢を見直す癖がついています。

肩周りは何もしなくても血流が滞りやすい部位のため、放置すると首の血流悪化や、脳の酸素エネルギーも行き渡らないそうです。

また、巻き肩予防と合わせて、肩甲骨をほぐす意識も。肩甲骨には、なんと17種類の筋肉があるとのこと。肩甲骨周りの筋肉に柔軟性を高めることで、全身のバランスも整えることができるようです。肩回しは、肩・首・背中の柔らかくなる筋肉可動域を広げられ、心の緊張感からも解放、疲労緩和も実感できる即効性ある得策のひとつだと感じています。

コンパクトなお役立ちアイテム「アイピロー」

私は1日の疲れから肩や首コリだけでなく、疲労のピークに達する夕方になると、まぶたの痙攣と頭痛にも悩まされていました。そこで、目の症状レベルに合わせながら活用するようになったのがアイピローです。

アイピローは目の疲れを感じたタイミングや、休憩したいとき、就寝前のリラックス時間など、さまざまなシーンで手軽に取り入れられ、気に入っています。

目元を5分温めて無心になれる時間を作るだけでも全身の力が抜け、巻き肩寄りの姿勢予防のきっかけにすることもできています。

最近はアイピローを手作りして、中にパックを入れられるようにし、パックの中身を目の状態に合わせて温冷を選択できるようにしました。中身は電子レンジで温めて使うほかに、目の充血や集中して取り組みたいタスクがあるときは、冷蔵庫で冷やしたものを。ミニタオルに精油を数滴なじませて入れたり、ハーブの自然な香りをプラスするなどのアレンジもでき、幅広く応用した活用が可能です。

手作りじゃなくても市販のものでも、中を温めたり冷やせるタイプのものもあります。

ラベンダーの香りでリラックス効果がアップ

最近、アイピローでリラックスする際にリピートしている精油の香りはラベンダーです。ラベンダーの香りは鎮静作用があり、ストレスで緊張した心身へのリラックス緩和が抜群。そして、イライラや不安を和らげる効果も。心身の負担を強く感じるときは、ラベンダーの神経安定作用の香りが役立っている感覚を実感しています。

目の疲れは、ストレスや心身疲労とも関連があるため、過度に疲労が蓄積する前段階で、アイピローの力を借りて対策している日々で、愛用しています。

アイピローの効果は、血行促進に伴う巻き肩防止に合わせて、眼の神経疲労を緩めることによる疲労回復、デジタル器具によって目を酷使することによる視力の調整力を補うことへも力を発揮してくれる様子。これからも、1日の疲れを翌日に残さないためにアイピローを活用し、活気溢れる心身状態でメリハリのある生活を送っていきたいです。

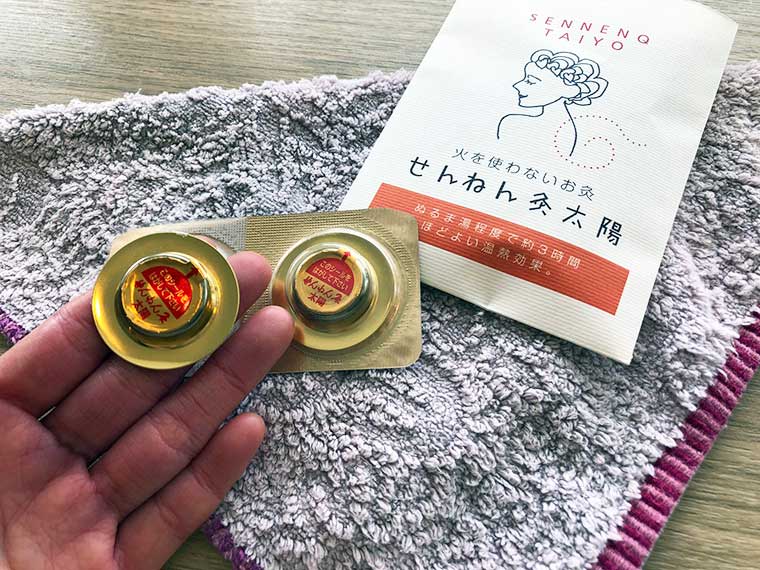

古来の温熱刺激「お灸」がブームに

アイピローの他に愛用しているのは、火を使用せず、疲労感を強く感じる身体の部位に貼るタイプのお灸シリーズ。温熱効果が約3時間持続し、携帯して外出先でも気軽に使える利便性にメリットを感じています。お灸は漢方と似た東洋医学の代表的な治療方法です。

私は精神不調から気や血の巡りが悪くなりやすい自覚があるため、温熱効果を刺激するツボ刺激のお灸に心地よさを感じています。お灸の温熱を肩にも応用して筋肉を温めることで、巻き肩予防とともに姿勢改善も目的に。

特にお灸を首のつけ根と肩先の真ん中に位置するツボ、肩井(けんせい)に貼ると、血行促進によって効果的。夕方から夜ごはんが終わるまでの時間に試すと、リラックス効果が高いようで、快眠に繋がることも多々あります。手軽に活用できるお灸は、日々の心身疲れを取り除き、リラックスできるアイテムの一部になっています。

お灸は中国最古の治療法のひとつ

ここで少しお灸の豆知識を。お灸は2000年以上前に生まれた、中国最古の治療法のひとつといわれています。人間本来が持っている自然治癒力を高め、カラダの不調改善の手助けに。現代のような医学的進歩がない時代は、レントゲンやMRIなどの優れた検査もなく、不調要因も未知の世界だったはず。そこで、手を使って身体を押したりさったりする中で、不調が和らぐポイントを発見した集大成となったものがお灸のツボとのこと。

ツボはお灸治療の根本であり、日本の医療を支えたきたもののひとつ。不調があっても未病である場合、予防治療の手段として東洋医学のお灸が世界的にも注目されているようです。安全で簡易的なセルフケアとして、試してみてはいかがでしょうか。

自分のペースでゆっくりと穏やかに

世の中のたくさんの情報や、交差する人間関係の中から、考え方や行動の影響を受けて生活する私たち。忙しい現代のタイムスケジュールの中で、簡単にできることをゆるく続けていけることが、充実した健康ライフのヒントや秘訣になっています。

太陽の動きに沿って寝起きしたり、自分のペースでゆっくりと穏やかに生きること。それは、とても自然な生活基盤ですが、筋肉のアンバランスを整え、巻き肩の起因である肩関節をリセットするきっかけになっているように感じています。さらに、全身の血流と姿勢バランスの安定が叶い、心身も軽くなり喜んでいます。

みなさんも自分の体質を分析しつつ、身体と対話しながら、適合した健康法が確立できますように。

*この記事は著者の感想をもとに作成しています。

[ 著者 ]

- https://www.instagram.com/maaaaa_ki29/