「耳鳴り」が起こる原因は?3タイプ別 東洋医学のセルフケア|田中友也さん 季節の養生法

神戸にある漢方相談薬局「CoCo美漢方」の田中友也さんが、“季節の養生法”をお届けする連載。今月は、「耳鳴り」がテーマ。東洋医学からみたタイプ別の原因と、耳のトラブルを和らげるセルフケアを紹介します。

目次

「耳鳴り」が起こる原因は?

突然起こる「キーン」「ピー」「ジー」といった耳鳴り。1日に何回も起こったり、なかなか改善しないと、気持ちまで落ち込んでしまいます。

東洋医学で「耳は腎に通ず」という言葉があり、耳は五臓のうち「腎(じん)」と関係が深い器官とされています。腎は生命エネルギーを蓄えますが、年齢を重ねると共に誰でも衰えはじめます。

また、ストレスがかかると「肝(かん)」の働きが低下。体にはエネルギーの通り道である「経絡(けいらく)」があり、耳の周りには、肝と関わりの深い「胆(たん)」の経絡が通っています。そのため、ストレスにより耳に不調があらわれやすくなります。

耳鳴りの原因別に3つのタイプをくわしく解説していきます。次のうち、どれに当てはまるかチェックしてみましょう。

ストレスが原因の「気滞(きたい)タイプ」

働き世代に多いのがストレスによって起こる「気滞タイプ」です。仕事や家事、子育てなどが忙しくストレスが多い時期や、プレッシャーがかかったときに「キーン」といった高い音の耳鳴りが起こります。急に起こり、症状に波があるのが特徴。年齢問わず、情緒の変化やストレスがかかることで症状があらわれることが多いです。

気滞タイプの耳鳴り以外の不調:片頭痛、グラッとするようなめまい、目の充血、口が苦い、口が乾く、胸がざわつく、不安、イライラなど

加齢によって起こる「腎虚タイプ」

いわゆる老化現象として起こるのが「腎虚タイプ」。加齢や疲労の蓄積によって腎のエネルギーが低下し、耳鳴りがあらわれます。「ジー」という低い音が特徴で、「夜、静かになると気になる」「就寝時に音がして寝られない」という症状を訴える人も。夜間や長期間にわたって耳鳴りが起こることが多いです。

腎虚タイプの耳鳴り以外の不調:めまい、腰痛、物忘れ、難聴、頻尿、白髪、むくみ、眠りが浅いなど

胃腸が弱くお疲れ気味の「気血不足タイプ」

東洋医学で大切な「気・血・水」のうち、気(エネルギー)や、血(血液など)が不足しているのが「気血不足タイプ」。耳を正常に働かせる材料が少なく、耳鳴りが起こります。胃腸が弱く気血がつくれない、慢性的な疲労で気血を消耗しすぎていることが原因。生理中や産後なども気血不足に。耳鳴りの音は人によりますが、仮眠や休憩をとると治まるのが特徴。

気血不足タイプの耳鳴り以外の不調:疲れやすい、立ちくらみ、めまい、倦怠感、食欲低下、下痢、顔色が青白い、動悸など

耳鳴りはストレスや加齢などで起こりやすい不調ですが、他にも原因が隠れている場合があります。耳鳴りを含め、耳のトラブルが何日も続くようなら、耳鼻科の受診することをおすすめします。他の病気がないかどうかを確認することで安心にもつながります。

原因別「耳鳴り」を改善する養生法

耳鳴りを改善・予防するには、原因となるものを見極めることが大切。3つのタイプ別にセルフケアを紹介しますので、生活習慣を見直して耳の不調のない体を目指しましょう。耳鳴りの回数が減ってくると、メンタルも安定してきます。

気滞タイプ:生活にゆとりを持ちストレスをためない

気滞タイプの大敵はストレス。嫌なできごとや落ち込むことがあったら、それをリセットする時間を持ちましょう。小さいストレスをそのままにしないことが大切。

仕事もプライベートも詰め込みすぎず、スケジュールに余裕を持つと心にゆとりが生まれます。ヨガやストレッチなどで心と体をゆるめることも予防に。

【食養生】気滞タイプにおすすめの食べ物…しそ、ピーマン、らっきょう、みかん、金柑、グレープフルーツ、すだち、ジャスミン茶など

腎虚タイプ:イヤホンの使用を控えて耳を休ませる

腎虚タイプは疲労をためすぎず、体を冷やさないこと。気滞タイプと同じく、ストレスケアも大事です。加齢と共に腎の働きが低下していくことは仕方のないことですが、体を酷使しすぎず疲れをリセットすることで老化による“下り坂”をゆるやかにできます。

また、イヤホンで爆音を聞くのもNG。耳は一生使うもので、替えがききません。長時間の使用をやめて、耳を休ませる時間を。

【食養生】腎虚タイプにおすすめの食べ物…黒ゴマ、黒豆、栗、くるみ、ブロッコリー、カリフラワー、キャベツ、豚肉など

気血不足タイプ:休息と睡眠を大切にした生活を

気血不足タイプは休息や睡眠を大切にしましょう。気血は耳を正常に働かせる材料になるもの。無理をして消耗しすぎないこと、消耗したら休んだり睡眠をとったりして回復させることを心がけましょう。

特に、スマホやパソコン作業、考え事などで目や頭を酷使しない、他人に気を使いすぎないことも、耳を守る養生に。食事はよく噛んで食べ、腹八分目でセーブ。

【食養生】気血不足タイプにおすすめの食べ物…米、豆類、ジャガイモ、サツマイモ、山芋、肉類、タコ、タラ、鰯、鯖、たまごなど

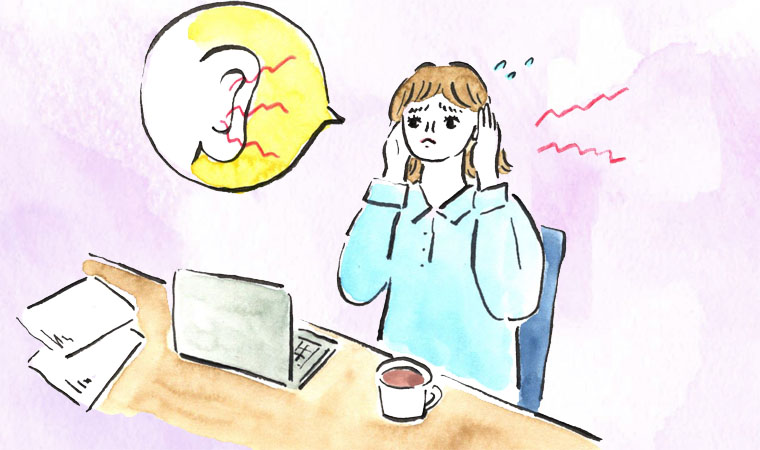

全タイプ共通:指を使った耳鳴りのセルフケア「鳴天鼓(めいてんこ)」

紹介するのは、中国で古くから伝わる「鳴天鼓」というセルフケアで、耳鳴りや難聴、めまいなどの改善に用いられてきました。手のひらで両耳をふさぎ、指で太鼓のような音をリズミカルに響かせて鼓膜を刺激し、耳のトラブルを改善します。

やり方

(1)手のひらで耳の穴をふさぐ。指の間隔を少し広げ、後頭部を手のひら全体で包む。

(2)中指の上に人差し指を重ねる。人差し指で中指をはじくようにして、頭を軽くたたく。それをリズミカルに20回程度繰り返し、耳の中に響く太鼓のような音を感じる。

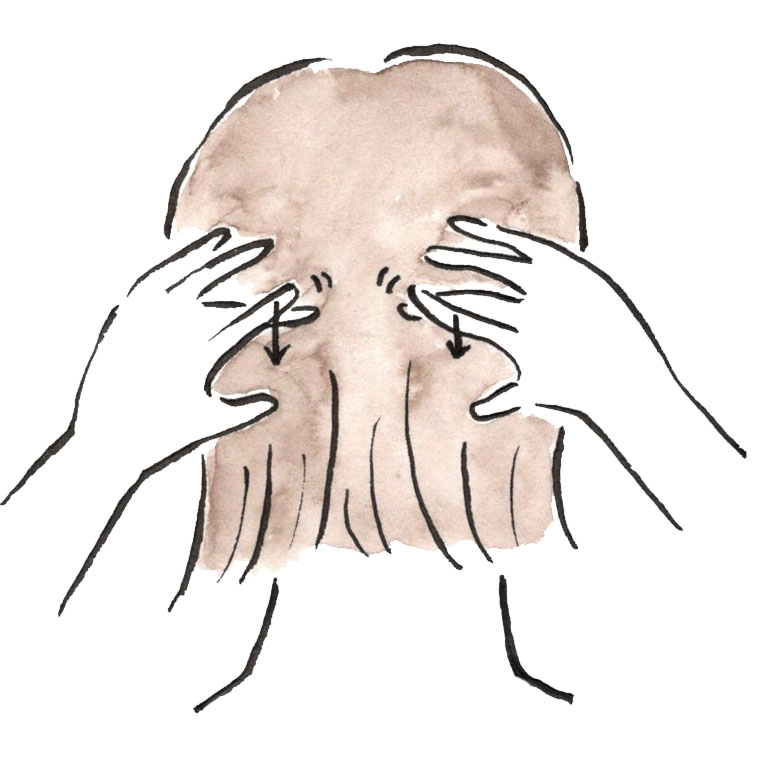

「耳鳴り」の改善・予防に効果的なツボ

耳の周辺には耳なりに効果的なツボが点在。「キーン」「ジー」といった音が気になる…と思ったら、ツボ押しもおすすめです。耳を指で挟んでさするだけでもOK。

聴宮(ちょうきゅう):耳の穴の前方、やわらかい小さな突起(耳珠・じじゅ)の前あたり。口を開けたときにくぼみができるところ。

耳門(じもん):聴宮の少し上に位置するツボ。

聴会(ちょうえ):聴宮の少し下に位置するツボ。

押し方(聴宮・耳門・聴会):人差し指で耳珠の前あたりを押さえると、耳門、聴宮、聴会の3つのツボが指の腹に当たります。3つのツボをあわせて、気持ちいいと感じる程度に押します。

翳風(えいふう):耳たぶの後方にあるくぼんだあたり。

押し方:人差し指もしくは中指で、気持ちいいと感じる程度に押します。

今月の養生ポイント:イヤホンを外して自然の音に触れる時間を

耳は「音を聞く」という役割があり、体の外との重要な連絡口でもあります。お伝えしたように、耳が正常に働くには気血が十分にあること、それが滞ることなく体を巡っていることが大前提になります。

耳鳴りや聴こえづらい、めまいなどの耳に関するトラブルが生じたら、体からのサインかもしれません。ストレスがたまっていないか、疲れすぎていないか、睡眠不足が続いていないか。最近の日常生活を振り返ってみましょう。

また、将来的に耳のトラブルにつながる可能性があるのが、過剰なイヤホンの使用。イヤホンは現代人にとって便利で手放せないものになりましたが、大きな音を長時間聴くのは、耳の健康のためにおすすめしません。たまにはイヤホンを外して出かけて、風の音や鳥の鳴き声など、自然の音を聞いて過ごすと、耳にも心にも気持ちいい時間を過ごせるはずです。

取材・文/釼持陽子 イラスト/植松しんこ