添加物を入れずに出す!「毒出しステップ」で免疫バランスを整える

ふだん何気なく口にする食べ物。実は表示以外にも、非表示の添加物や農薬などの化学物質を含んでいる可能性が! 添加物を避け排除する体を作る、3つの「毒出しステップ」をご紹介します。

目次

化学物質が不調の一因に! 排出で免疫力アップ

「添加物は食品の加工・保存などの目的で製造時に使用され、ほとんどの食品に含まれています。これが不調やアレルギーの原因になっている人も」と、内科医の内山葉子さん。

化学物質の中でも、特に体に悪影響を及ぼすのが、添加物と残留農薬。ホルモンバランスを乱す上に、代謝や消化に必要な酵素や、腸内細菌の働きを弱めます。

しかし、日本は添加物や農薬に対する規制が緩く、海外で発がん性や奇形の恐れなどが実証されたものも“安全”とされているのが現状。

しかも添加物の検証はすべて動物実験で、1つの添加物による検証。複数の添加物を合わせての実験や、人体実験はされておらず、安全性が保証されているとは言えません。

「添加物を体内にできるだけ入れない、入ったら出せる体にすることが重要。蓄積した化学物質を排除して免疫力が高まり、原因不明の不調が改善した人も多いですよ」

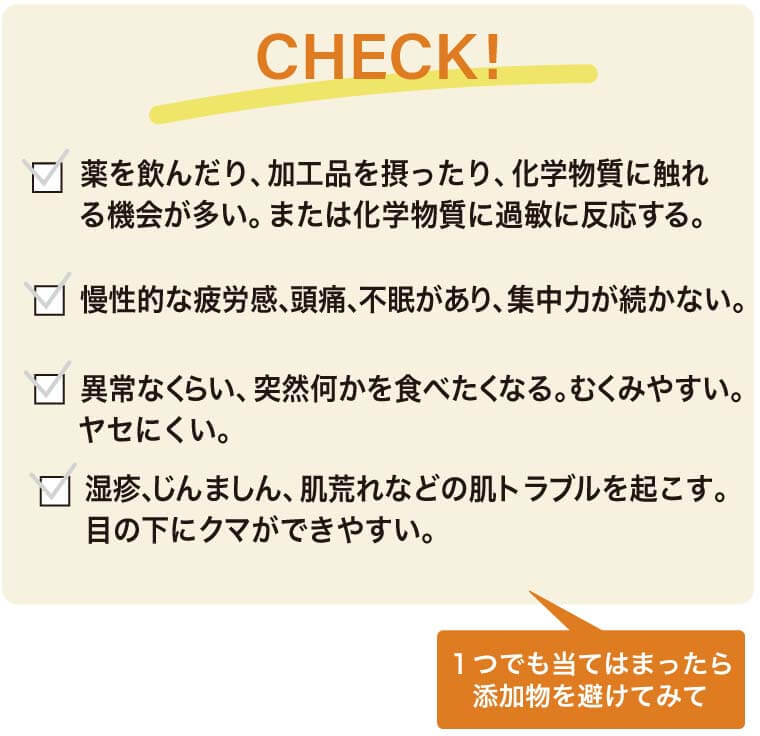

その不調は添加物が原因!? まずはCHECK !

体質や年齢などで症状は異なりますが、化学物質に敏感な人はこれらの症状が出ることも。添加物をできるだけ避けると体調が改善する可能性があります。症状が出なくても、不調やアレルギーリスクを下げる生活を心がけて。

STEP1:有害物質を避ける

よくわからないものは、体に入れないことが一番! しかし表示には記載されていない添加物が隠れていることも。発がん性などが認められた添加物を避け、気をつけるべき食材を知って。

特に気をつけたい5つの添加物

砂糖の100~200倍もの甘味を持つ添加物。ジュースやノンカロリー食品などに多く含まれる。体内で分解されにくく、頭痛や下痢などの原因に。

加工食品やお惣菜などに含まれる保存料。他の添加物との組み合わせで発がん性があると言われる他、殺菌性が高いため腸内環境への影響も。

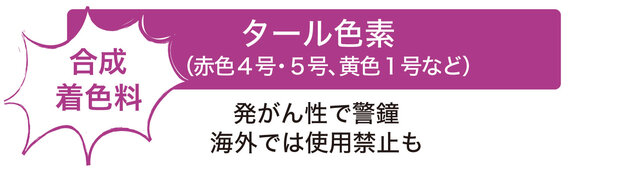

お菓子や漬物など、色鮮やかな食品に使われるタール色素。がんやアレルギーを引き起こす可能性があることから、海外では使用禁止の対象に。

時間が経つと黒ずむハムやベーコンなどの加工食品の色をキープするために多く使用される。摂取し続けるとがんの罹患リスクが上がる可能性も。

日本の農薬や除草剤は、海外より規制が緩い状態。除草剤の影響を

受けないよう作られた遺伝子組み換え食品も、多く流通しています。

日本は規制が緩く、農薬の使用が特に多い国。海外では発がん性が認められて訴訟が起きたり、使用禁止になった農薬や除草剤も使用されている状況。原材料に記載されないので、農薬で汚染されたものを食べている可能性も。

除草剤で枯れないよう遺伝子を操作したりする、遺伝子組み換え食品。作物のタンパク構造を変えるため、予期せぬ毒素が作られることが懸念される状況。免疫システムを攻撃するので、アレルギーやがんなどを引き起こすリスクも。

毒にまつわる新常識(1)野菜編

オーガニック野菜は化学肥料を使わずに、鳥のフンなどの有機物を使って育ったもの。しかし、その鳥のエサが農薬まみれでもオーガニックとなり、かえって農薬や化学物質を多く含むことも。一概に安心とは言えません。

予め冷蔵庫から出しておく、冬は50℃位のお湯で洗うなど、野菜を常温にして。常温野菜が体を冷やして毒になることはありません。むしろ酵素やビタミン、ミネラルなどが豊富なので代謝が上がり、体が温まりやすくなります。

日本は世界の中で農薬消費量が最も多い国の1つ。海外では使用量が規制されたり使用禁止の農薬も、使わされています。そして、農薬は洗っても、焼いても消えません。土壌に残留しやすいことも頭に入れておいて。

ビタミンやミネラルを多く含む土地で作られた無農薬野菜ほど、虫食いが最小限。虫にとって野菜の栄養は毒になるので、たくさん食べられません。農薬を多く使ってやせた土で作られた野菜ほど、虫食いが多く見られます。

STEP 2:添加物を吸収しにくい体作り

添加物や農薬などの有害物質は、ほぼすべての食品に含まれるのが現状。完全には避けられませんが、異物の“砦(とりで)”となる喉や腸などのバリア機能を高めれば、体内に吸収されにくくなります。

【砦1:上咽頭(じょういんとう)】

最初に異物をブロックするのが喉の上部、鼻の奥に当たる部分。炎症があると、添加物の刺激を受けて咳ぜんそくや倦怠感などの原因に。適度に温度や湿度がキープされるよう、意識して鼻呼吸をして。鼻うがいや、睡眠時の口テープなども有効。

→対策:鼻うがい、口テープ

【砦2:肝臓・腎臓】

肝臓と腎臓は有害物質を分解し、排泄する“毒出し臓器”。有害物質が入り続けると処理が追いつかず、さまざまな不調に。30代から分泌が減る酵素を食事からも取り入れ、処理能力を上げて。生野菜や発酵食品などがおすすめ。

→対策:食事からも酵素をとる

【砦3:腸】

腸内環境が整えば、アレルギー反応の抑制に。腸内細菌のバランスが崩れると、体内に入れるべきではない物質も吸収されるように。まずは悪玉菌を増やす、マーガリンやショートニングなどに含まれる「トランス脂肪酸」を避けてみて。

→対策:トランス脂肪酸を避ける

トランス脂肪酸が腸の炎症の原因に

添加物を多く含み消化されにくいトランス脂肪酸。消化器官に負担がかかる上に腸内で悪玉菌が増殖して毒素が発生。添加物をブロックできなくなる他、排泄機能に影響も。腸の炎症にもつながりバリア機能が低下します。

シンプルな食事が体内の炎症を防ぐ

添加物や酸化した油などは、腸の炎症を引き起こす要因に。加工食品ほどリスクが上がるので、原材料がなるべくシンプルなものを選んで。自炊ができる時は、自然塩を使って、工程も手間をかけずに調理したものがベスト!

STEP 3:解毒力を高める

できるだけ、“毒”となるものは体に入れないことが一番。しかし、入っても出してしまえば大丈夫。排泄機能を高めることで、毒を出すことは可能です。解毒を助ける5つの行動を意識してみて。

ハーブやスパイスには解毒効果があるものも多い。ウコンやクミン、コリアンダーなどは毒素を排出するので料理に活用を。ハーブティーも◎。また、食用の重曹を薄めて飲むと解毒効果が。

ストレスを抱えると交感神経が常に優位に。その状態が続くと消化力が低下、有害物質の影響を受けやすく。嫌な事よりも他に目を向け、意識を変えるとストレスの元から離れやすくなります。

人体は基本的に弱アルカリ性。しかし有害物質の多くは酸性物質なので、体は酸性に傾きがち。砂糖や加工品は体を酸性に傾けます。生野菜や梅干しなど、アルカリ性に傾ける食品を積極的に。

リンパは体内の有害物質や老廃物をろ過するフィルターのようなもの。筋力不足やコリなどで滞ると免疫力が低下。適度な運動やマッサージでリンパの流れを促して。

睡眠は心と体の回復を促し、解毒スイッチONに。質が高い眠りは自然に排泄を促します。寝る3時間前には食事を済ませ、1時間前に入浴するなど、睡眠の質を高めて。

毒にまつわる新常識(2)摂取編

腸内細菌は指紋のように、1人ひとり違います。また、乳酸菌やビフィズス菌など、ヨーグルトによって入っている菌は違います。良かれと思って食べても、腸内細菌との相性が悪いと体調が悪くなってしまうことも。

脂質は人体に必須の栄養素。カットしすぎはNG。不足すると免疫力の低下やうつ病などのリスクが上がります。ただし、油の質は重要。トランス脂肪酸は避け、米油や亜麻仁油など、質の良い油を適度に摂取して。

サプリは加工品なので添加物を含む可能性も。また、栄養自体がほとんどない製品があったり、単体では吸収されにくい成分のことも。食事から栄養を摂ることを基本に、サプリに頼りすぎないで。

水分を摂りすぎると腎臓や心臓に負担がかかります。一般的な食事に含まれる分だけで1日1~1.5ℓ程度は摂取しているので、飲用は1~1.5ℓ程度で十分。ただし発熱や発汗の状況を見て調整して。

イラスト/堀川直子

(からだにいいこと2020年4月号より)

体に良くない物質も少なくない添加物。全てを避けるのは難しくても、「危険な添加物の見分け方」を知れば、簡単に “ 体にいい買い物 ” ができます。安心食品リストもご紹介!

[ 監修者 ]